昭和三十年代後半、東京。

青年・彰(あきら)の製図台には、いつものように丹下健三の写真集が開かれていた。代々木競技場の吊り屋根、カテドラル大聖堂のHPシェル。コンクリートが重力から解き放たれたかのようなその曲線美に、彰は熱病のように憧れていた。

「建築は、時代をつくらなきゃいけないんだ」

彰は独りごちて、鉛筆を走らせる。彼が設計を任されたのは、故郷・静岡に建つ「真宗大谷派静岡別院」の本堂だった。

しかし、その図面と向き合うたび、背後から聞こえる母の声が、彰の尖った自尊心を現実に引き戻す。

「ナンマンダブ、ナンマンダブ……」

父が急逝してからというもの、母は内仏(ないぶつ)の前から離れなくなった。派手な装飾も、高価な供物もない。ただ、つつましく、小さな背中を丸めて、阿弥陀仏の名を呼ぶ。その姿は、痛々しいほどに無防備で、そして強かった。

「母さん、そんなに呼んで、父さんは帰ってくるわけじゃないだろう」

ある夜、彰はたまらず声をかけた。母は数珠を握りしめたまま、静かに振り返った。

「彰、父さんを呼び戻すんじゃないよ。私が、仏さまの願いの中にいるって、気づかせてもらうんだよ。父さんもそこにいるからね」

阿弥陀の願い。摂取不捨(せっしゅふしゃ)の誓い。

彰には難解な教義はわからなかった。だが、悲しみの中にある母が、念仏を唱える時だけは、張り詰めた糸が緩むように息ができるのを感じていた。

設計は難航していた。

「寺院といえば木造瓦葺き」という固定観念と、彰が目指す「モダニズム」の乖離。檀家たちは難色を示した。「こんなコンクリートの塊が、お寺と言えるのか」と。

苦悩する彰は、静岡別院の設立に奔走した明治の篤信家・宮原木石(みやはらぼくせき)の記録を読み漁った。

木石は、財産を投げ打ち、嘲笑を浴びながらも、静岡の地に「本山の出先」を建立することに生涯をかけた男だ。なぜそこまでしたのか。名誉のためか? いや、違う。

『聞法の道場なかりせば、人の心は闇なり』

木石の情熱の根源は、悲しみや苦しみの中にある人々が、安心して帰れる「魂の拠り所」を何としても作りたいという、鬼気迫るほどの願いだった。

彰は、ハッとした。木石の情熱は、自分の「新しい建築を作りたい」という野心と似ているようで、ベクトルが逆だ。自分は「形」を誇示しようとしていた。しかし木石は、そして母は、「心」を入れる器を求めている。

「平凡であってはいけない」

彰は再び鉛筆を握った。

「ありきたりの木造建築では、現代の荒涼とした都市の中で、人の魂を救い上げる力強さを持てない。木石先生のマグマのような情熱を受け止めるには、生半可な器ではダメなんだ」

丹下健三の造形美への憧れと、母の祈る姿が、彰の中で化学反応を起こした。

コノイド・シェルという答え

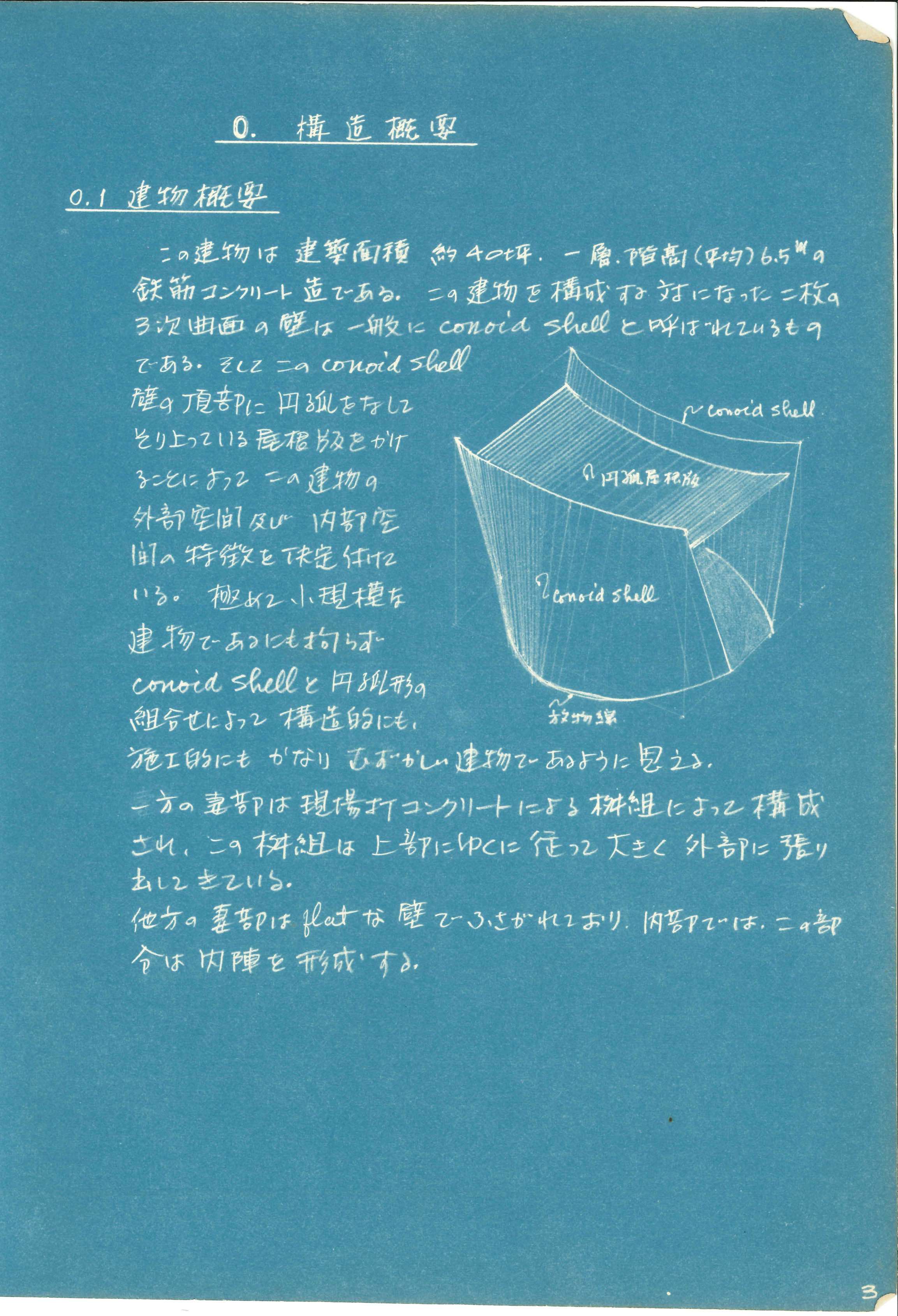

彼が導き出した答えは、「コノイド・シェル(円錐曲面)」構造だった。

二枚の巨大なコンクリートの壁が、大地から天へとねじれながら立ち上がり、頂点で合掌するように出会う。

それは、最新の構造力学が導き出した「数式の美」でありながら、同時に、悲しみに暮れる母が、震える手で衣の裾を掴み、仏にすがる「求道」の姿そのものだった。

一九六六年(昭和四十一年)、静岡の空に、異形の本堂が姿を現した。

型枠が外され、コンクリートの荒々しくも優美な曲面が露わになった時、彰は足場の前で震えた。それは、モダンな建築でありながら、何百年も前からそこにあった岩屋のようでもあった。

落慶法要の日。

真新しい本堂の、柱のない大空間に、読経の声が響き渡った。シェルの曲面は、音を複雑に反射させ、まるで阿弥陀の光が降り注ぐかのような音響空間を作り出していた。

一番前の席に、母の姿があった。モダンな空間の中で、母の丸まった背中だけが、変わらず小さく、つつましかった。しかし、その背中は、強固な鉄筋コンクリートのシェルに守られ、包み込まれているように見えた。

母が念仏を唱える。その小さな声が、曲面の天井に吸い上げられ、堂内全体へと広がっていく。

「ナンマンダブ……」

その時、彰は理解した。

自分が建てたかったのは、単なる「丹下健三のようなカッコいい建築」ではなかった。宮原木石が命を賭して求めた「道場」とは、そして阿弥陀の「願い」とは、この母のような、悲しみを抱えた平凡な人々を、決して見捨てずに包み込む、強靭で揺るぎない「器」のことだったのだ。

「いいお堂だねえ、彰」

法要の後、母が笑った。その目尻の皺に、涙が伝っていた。

「仏さまの衣の中にいるみたいだ」

彰は、高くそびえるコノイド・シェルの頂を見上げた。そこには、木石の情熱と、母の祈りと、そして建築家としての自分の魂が、分かち難く融合し、静岡の空に溶け込んでいた。

コンクリートは冷たい。

だが、人の願いが込められた時、それは最も温かい「慈悲」の形になることを、彰はこの時、知ったのだった。